静岡県島田市にある国指定の史跡、大井川川越遺跡(おおいがわかわごしいせき)。江戸時代に東海道を行き交った旅人たちが川を越えた歴史の舞台です。

現在は史跡として整備され、川札や川会所跡など当時の川越制度を今に伝える貴重な文化遺産として、多くの歴史ファンや観光客に親しまれています。

この記事では、大井川川越遺跡の見どころやアクセス情報、「川越し」の歴史や文化についてご紹介します。

大井川川越遺跡ってどんなところ?

大井川川越遺跡は、静岡県島田市にある国指定の史跡であり、国内で唯一「川越し」の歴史を現代に伝えるべく復元・保存された野外ミュージアムです。島田市博物館東側にある「せぎ跡」から東へ300mほどのエリアが1966年に国の史跡に指定。主に、川会所や札場、番宿といった施設とその街道(旧東海道)が史跡に含まれています。

この遺跡の名前にもなっている「川越し」とは、

江戸時代、大井川は軍事的な理由や技術的な問題から、橋を架けることも船で渡ることも禁止されていました。

そのため旅人は「川越人足(かわごしにんそく)」と呼ばれる専門集団を雇い、人力のみで「暴れ川」の異名を持つ大井川を越えていたのです。

(引用元:島田市公式ホームページ 島田市博物館ページ)

とあります。

つまり、当時は「川越人足」が大井川を渡る唯一の手段。その川越しに関する業務を行っていた場所、川越人足の詰め所、川越しの際に使用する道具の保管所などが現代まで残され、保存されているのが大井川川越遺跡ということです。

ちなみに、正式名称は「島田宿大井川川越遺跡」ですが、一般的には「大井川川越遺跡」や「川越遺跡」と呼ばれることが多いため、こちらの記事でも「大井川川越遺跡」で統一させていただきます。

大井川川越遺跡はどこにある?

大井川川越遺跡はその名の通り、大井川を越えるために造られた施設の遺跡です。当然、すぐ近くには大井川が流れており、周囲はこの川を中心に町並みが広がっています。

遺跡から数百メートルの位置には、大井川沿いを走る河原大井川港線(県道342号)が通っているため、お車で向かわれる方はこちらを利用するとスムーズにたどり着けるでしょう。

河原大井川港線にも大井川川越遺跡への案内板が出ています。他方面からアクセスする場合でも案内板を確認できましたので、遺跡に近づいてきたら案内板を頼りに目的地を目指しましょう。

大井川川越遺跡に専用駐車場はありません。しかし、遺跡のすぐ近くにある島田市博物館の駐車場を利用できますので、お車で向かう予定の方はこちらを目指しましょう。

名目上は博物館の駐車場ということになっていますが、共用という認識で問題ないかと。検索すると博物館駐車場へ案内されますが、間違いではありませんのでご安心ください。

大井川川越遺跡には何がある?

駐車場の目の前にある大きな建物は島田市博物館です。島田市が運営する市立博物館で、主に島田市の歴史・文化・芸術を紹介しています。

大井川川越遺跡とセットで見学するのがおすすめですが、私が訪れたこの日は月曜日でしたので休館日。館内を見学できなかったのは残念ですが、休館日でも駐車場は利用できると知れたのでよかったです。ちょっと心配だったので。

駐車場横には大井輦台越しモニュメントなるものがあります。

上でもご紹介していますが、当時大井川を渡る手段は「川越人足」以外にありませんでした。その際、こちらの写真にある「輦台(れんだい)」に人や物を乗せて川を越えることもあり、その様子を再現して作られたのがこちらのモニュメントです。

モニュメントから少し進むと朝顔の松公園という小さな公園があります。こちらの公園は、浄瑠璃として上演された『生写朝顔話(しょううつしあさがおばなし)』、通称『朝顔日記』に登場する松の木の木碑や朝顔の松句碑のある公園です。

この物語には大井川で足止めされてしまう描写や朝顔の松が登場するシーンがあり、大井川川越遺跡との関係も深い場所。大井川川越遺跡の一部として紹介されることもある公園です。

『朝顔日記』は現在でも上演されており、検索すればあらすじを知ることもできます。どんなお話しか気になる方はぜひ調べてみてくださいね!

公園の隣には「島田宿大井川川越遺跡」と書かれた看板が設置されています。この場所にある「せぎ跡」が大井川川越遺跡のスタート地点。ここから旧東海道(川越し街道)沿いの約300メートルのエリアが史跡指定されています。

ちなみに「せぎ跡」の“せぎ”とは、現代でいう堤防のようなもの。当時はここより西側はすべて河原であり、石を積んで堤防代わりにしていたようです。

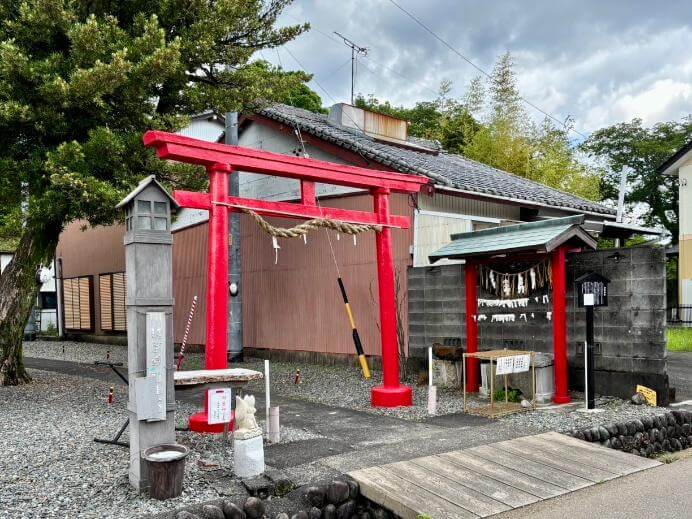

せぎ跡を越え、まず最初にあるのが「稲荷神社」。旅人や川越人足の安全を祈願して建てられた神社です。

当時のような方法で川を渡るわけではありませんが、一応私もこの場所を訪れた旅人。旅の無事を祈って神様に手を合わせます。

遺跡内を歩いていると「〇〇番宿跡」と書かれた看板をいくつか目にします。これは当時「番宿(ばんやど)」があった場所を示す看板で、番宿を取り壊した後そのまま空き地になっている場所もあれば、番宿跡に一般宅が建てられているところもあります。

番宿は当時の川越人足の詰め所であり待機所。一から十までの組に分けられ管理されていたようです。残されている番宿の中には、当時の姿が復元され保存されている建物も。現在は三番宿、十番宿だけが展示公開されています。

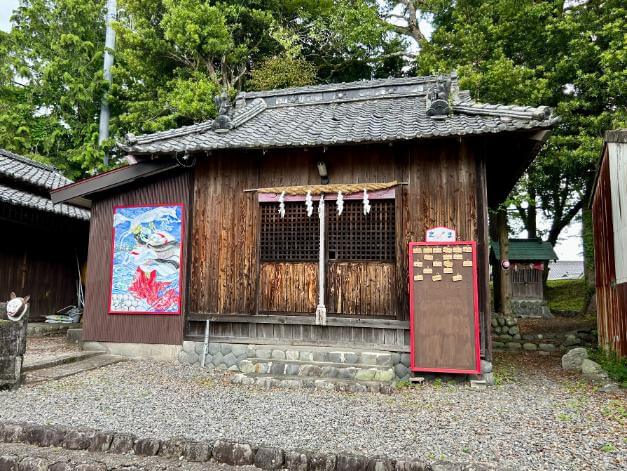

せぎ跡から100mほど進むと「川会所(かわかいしょ)」と書かれた看板が見えてきます。大井川川越遺跡の中で一番大きな建物であり、遺跡内唯一の江戸時代から残る建物です。

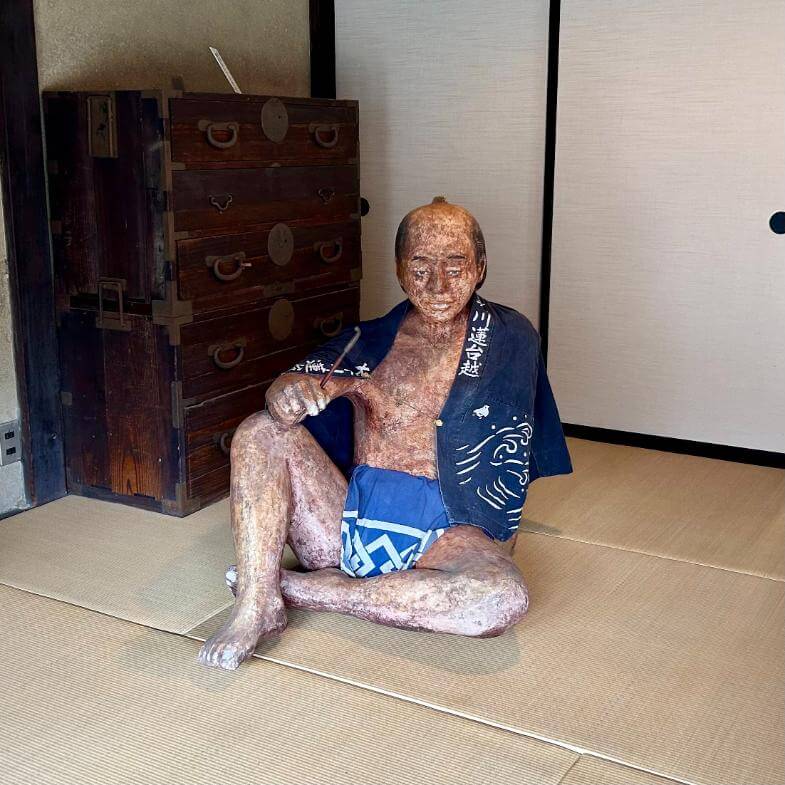

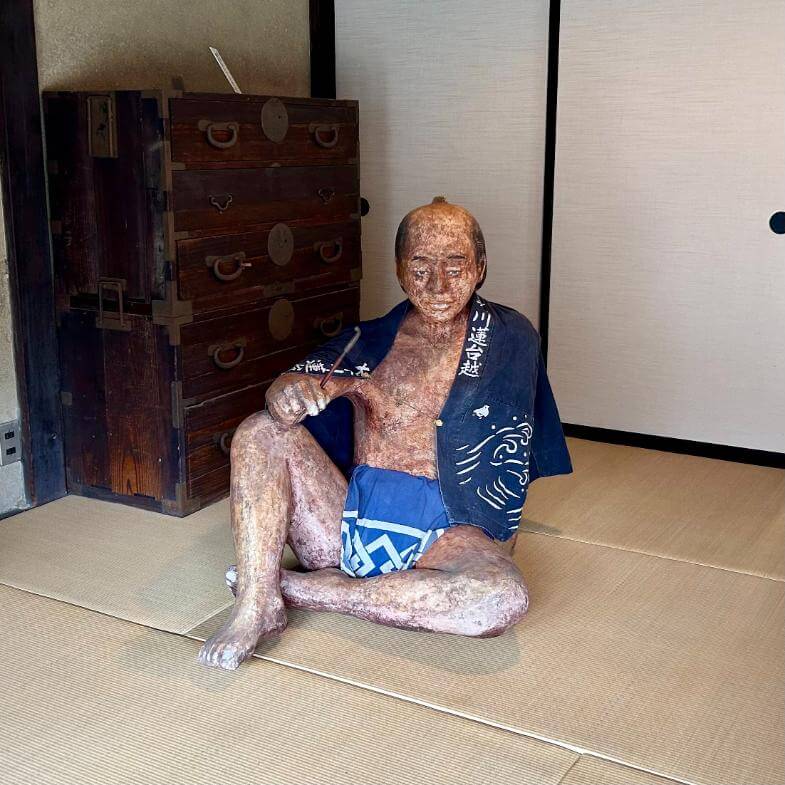

近づくと入口に人が……! と、思ったら人形でした。川会所を運営していた役人さんの人形ですね。意外とリアルでちょっと驚きました。ビクッ!となった姿を誰にも見られてなくてよかった。

川会所は展示公開されているので自由に中を見学することができます。見学の際は靴を脱ぐのを忘れずに。内部は土足禁止です。

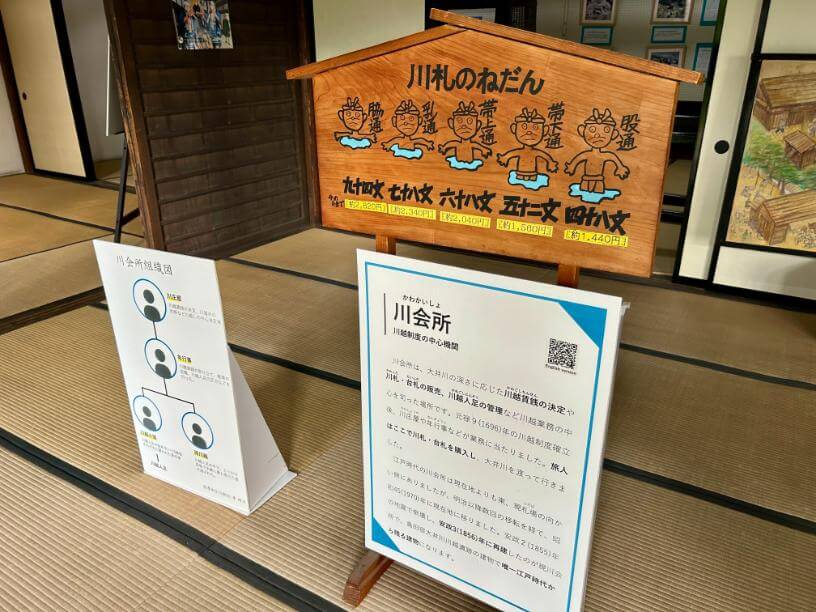

川会所では、川の深さの計測、川越し料金の決定、川札の販売など、川越し業務に関する運営を行っていました。川越制度全般を取り仕切る役所的なところですね。

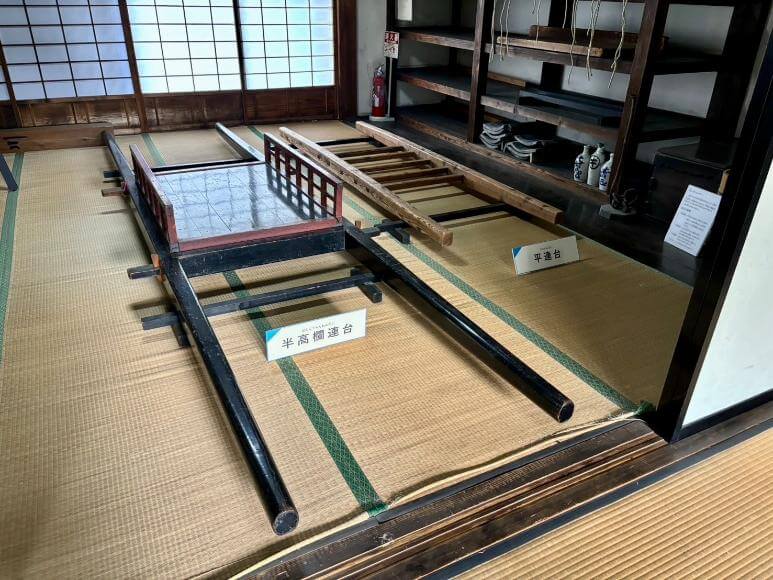

川会所には当時使われていた輦台(蓮台、連台と書くことも)も展示されています。川越しの際に使用される輦台は、その種類や利用者の身分により料金が大きく変化しました。

中でもひと際目を引く大きな輦台・大高欄輦台(だいこうらんれんだい)は、主に大名や将軍などが利用した最上級の輦台で、現代の価格だと10万~15万ほどだったようです。

川を渡るのに10万……。今では考えられないことですね。それだけ当時の川越しというものが過酷で命懸けのものだったということがわかります。

川会所の見学が終わりましたので、お役人さんたちにお礼を言ってこの場を後にします。

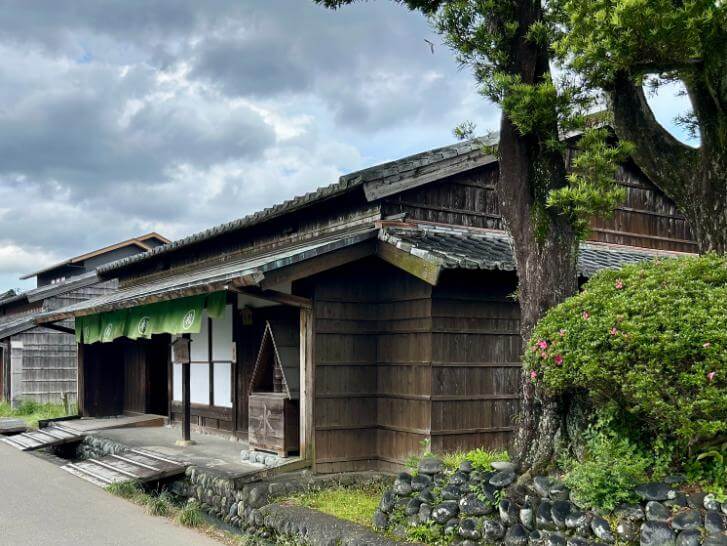

川会所から数メートル、とても趣きのある建物が姿を現します。こちらは大井川川越遺跡内にある「川越茶屋」というお店。お蕎麦のお店「そば玄」さんとカフェ「芭蕉庵」さんが入っています。

どんなお店か気になったので入口まで行ってみたのですが人の気配はなし。どうやらどちらもお休みだったようですね。

後に調べてみたところ、「そば玄」さんはお蕎麦やお寿司がいただけるお店、「芭蕉庵」さんは江戸コーヒーが自慢のカフェということがわかりました。どうやらどちらもかなり評判の良いお店らしく、遺跡見学の際に立ち寄るのが定番の、地元民にも愛される素敵なお店のようです。

お休みだったのが悔やまれますね。次は営業日、営業時間を調べてから訪れようと思います。

次に見えてくるのは「札場(ふだば)」。一日の川越し終了後、各人足から川札(川越しの際に使われていた切符)を回収し、換金していた場所です。人足たちに給料を支払い、川越制度の財政を管理していた場所でもあります。

現在は建物の一部が機織り体験スペースとなっており、申し込めば誰でも手軽に機織りを体験することができます。詳しいスケジュールや料金は、島田市博物館:機織り体験ページにてご確認ください。

札場の隣には、各組の代表者である立会人が仕事の連絡や相談に使用していたとされる「立合宿(たちあいやど)」の跡地、その向かいには「川会所跡」があります。

先ほどご紹介した川会所、以前はこの場所にあったようで、1970年に現在の場所に移築。こちらの立て看板の説明によると、今後再びこの地への移築を予定しているようです。

立合宿跡の隣には「仲間の宿(なかまのやど)」があります。主に各番宿の代表者や年配の川越人足たちが集まり、相談事や会合を行う場所として利用していたようです。

また、若者たちの溜まり場になることもしばしばで、親睦の場としての役割もあったとか。名前通りの宿ですね。

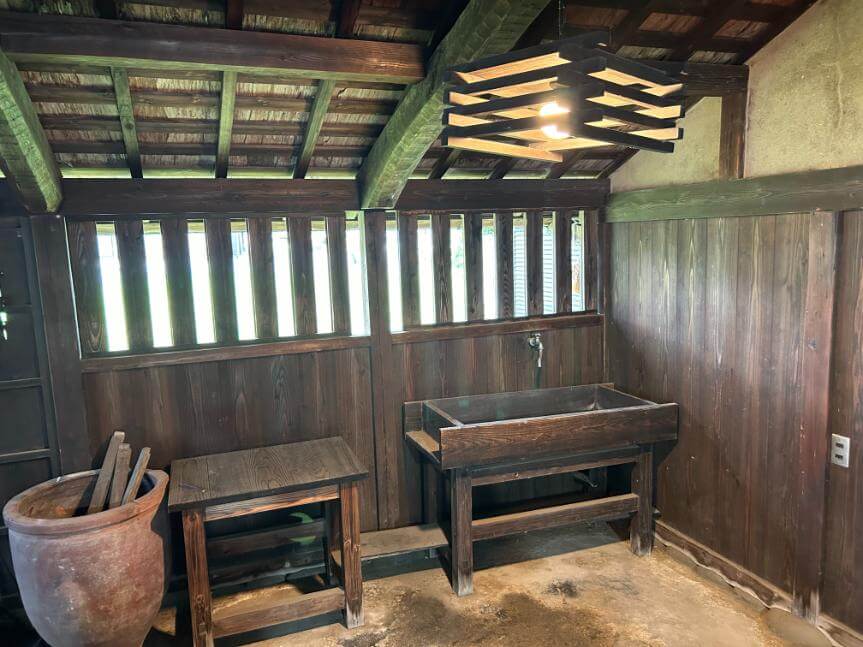

川会所跡の隣には「二番宿」「十番宿」、その向かいには「荷縄屋(になわや)」と「三番宿」があります。荷縄屋は文字通り、川越しのための荷造りをする場所で昭和初期頃までは必要な道具が残されていたそうです。

実際には、十番宿のすぐ隣に二番宿が残されていますが、現在も生活の場として使われており、立ち入らないよう張り紙もしてありましたのでカメラを向けるのもやめておきました。生活している我が家にカメラを向けられていい気分にはなりませんからね。

ただ、二番宿も他の番宿と同じように当時の建物を復元し保存・展示されている建物ですので、外観を眺めるくらいなら問題ないと思います。

三番宿、十番宿は内部を展示公開されている番宿なので、建物内を自由に見学することができます。

どちらも川越人足の方がお出迎え! 番宿はこの方たちの詰め所であり、川越し業務の順番を待つ待機所でもありました。

当時の川越人足たちの生活や待機風景を垣間見ることができます。命懸けで大井川を渡り、人や物を向こう岸に渡していた人たちですからね。昔のこととはいえ頭が下がります。

番宿内には川越しの様子が描かれた浮世絵も展示されています。絵で見たほうが当時の様子を想像しやすいかもしれませんね。人力で川を渡るとはこういうことです。

十番宿の隣には島田市博物館の分館があります。こちらも月曜日が休館日ですので見学はできず。

島田市博物館分館の向かいには「六番宿」があり、その裏手には「仲間の井戸(なかまのいど)」があります。六番宿は先ほどの二番宿と同じく、生活の場として使われている住宅ですので写真は控えました。

仲間の井戸が掘られた年代はわかっていないようですが、水道が引かれる1954年頃までは実際に使用されていたようです。

六番宿の隣には「そば屋跡」「口取宿(くちとりやど)」とありますが、いずれも現在は民家になっています。その向かいにある「九番宿」は現在、「しまだきものさんぽ」という着物レンタルのお店になっており、カフェとしても営業しています。

「しまだきものさんぽ」さんで着付けてもらった着物を着て、川越し街道や蓬莱橋を観光するのが島田観光の定番コース! 気になる方はしまだきものさんぽ公式サイトをチェックしてみてくださいね!

大井川川越遺跡はこんな方におすすめ!

- 歴史・街道に興味がある方

- お子様と一緒に学べる施設をお探しの方

- 静かな歴史スポットをお探しの方

- 地域文化に興味のある方

大井川川越遺跡を訪れる上で注意したいことは?

- 見学時間・定休日の確認

- 天候や気温に注意(屋外中心の見学のため)

- 歩きやすい靴で

- 見学ルール・マナーを守って

- 事前に歴史を学んでおくと〇(何も知らずに訪れると楽しめないかも)

大井川川越遺跡へのアクセス

公式サイト

所在地

〒427-0037 静岡県島田市河原1-5-50(島田市博物館本館)

公共交通機関をご利用の方へ

| 最寄り駅 | 島田駅(大井川川越遺跡まで2km) |

| 最寄りバス停 | 稲荷町(大井川川越遺跡まで徒歩6分) |

駐車場

島田市博物館駐車場利用可(無料、収容台数 一般47台)

入場料・見学料

無料(島田市博物館は入館料300円)

見学可能時間

9:00~17:00(島田市博物館)

島田市博物館は月曜休館ですが、大井川川越遺跡は月曜日も見学可能です。

その他ご不明な点、詳しい情報は島田市公式ホームページ 島田市博物館:大井川川越遺跡ページにてご確認ください。

また、こちらのブログ内でご紹介させていただいた内容は記事作成時点での情報です。必ず最新情報をお確かめの上お出かけください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

こちらの記事が少しでも、皆様のお出かけ時間のお役に立てれば幸いです!