静岡県焼津市にある漁業の町の守り神、焼津神社(やいづじんじゃ)。全国屈指の水揚げ量を誇る漁業の町・焼津市を代表するパワースポットです。

古代日本最大の英雄・日本武尊をお祀りする由緒正しい神社で、境内は広々としておりとても開放感があります。社殿や鳥居、境内社の社からはその長い歴史を感じることも!

漁業や海にちなんだ授与品やおみくじといった焼津神社ならではの魅力、アクセス方法や駐車場情報、焼津神社で授かることができるご利益についてもご紹介していきます!

焼津神社ってどんなところ?

焼津神社は、静岡県焼津市焼津にある式内社1。旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社2となっています。

創建は今から1,600年以上も前となる反正天皇4年(409年)と伝えられており、主祭神である日本武尊(やまとたけるのみこと)を焼津の守り神としてお祀りしたことがこの神社のはじまりです。

焼津神社を含む一帯からは古墳時代の集落跡として宮之腰遺跡が出土しており、古くからこの場所に神社と人々の暮らしがあったことがわかります。

以前、この地域は「入江荘(いりえのしょう)」とも呼ばれており、室町時代にはその地名から「入江大明神(いりえだいみょうじん)」とも呼ばれていました。現在では焼津神社と呼ばれることがほとんどのようですが、旧称である入江大明神として親しまれている側面もあるようです。

主祭神は先述の通り日本武尊ですが、相殿神として

- 吉備武彦命(きびたけひこのみこと)

- 大伴武日連命(おおとものたけひのむらじのみこと)

- 七束脛命(ななつかはぎのみこと)

の3柱を含む4柱をお祀りしている神社です。

古くから漁業の町・焼津の人々の心の支えとなってきた神社で、家内安全、商売繁盛、縁結びといったご利益や、大漁祈願や海上安全を願って訪れる参拝客に人気のパワースポットとなっています。

- 当時、国がお祀りすべきと定めた2,861社の名前が記された書籍「延喜式神名帳」に記載のある神社のこと。式内社、または延喜式内社と呼ぶ。 ↩︎

- 神社本庁(伊勢神宮を本宗とした、日本各地の神社を包括する宗教法人)が定めた、神社本庁が包括する一部の神社のこと。すべての神社が対等な立場であるとされている現代において、規模の大きさから特別な扱いをすることと定められた一部の神社が別表神社と呼ばれている。 ↩︎

焼津神社はどこにある?

焼津神社は、全国有数の水揚げ量を誇る漁港・焼津漁港から車で数分のところにある神社です。周囲には住宅街や学校、すぐ隣には元焼津公園という小さな公園もあります。

神社の南側には、焼津市と藤枝市を東西につなぐ路線・静岡県道222号上青島焼津線(通称・青島焼津街道)が通っており、お車で訪れる場合はこちらからのアクセスがおすすめです。

駐車場は神社の東側に設けられていますが、駐車場前の道が一方通行なので

- 青島焼津街道より神社東側の道へ進む

- 焼津駅方面からいちょう通りを南下、駐車場手前の路地を右折

これらのいずれかで駐車場を目指しましょう。

駐車場は普通車40台ほど収容可能。きれいに整備された広々とした駐車場です。駐車場にはトイレも設けられています。

焼津神社でお詣りしよう!

駐車場からそのまま境内へ進むこともできますが、せっかくなので正面の鳥居をくぐり境内、そして拝殿を目指します。

駐車場すぐのところにも鳥居が設置されていますので、駐車場を利用される方はこちらの鳥居から境内へ進むのが最も効率的です。

鳥居は、神域と我々人間が住む俗界を区画する結界にあたるもの。神社における玄関、正規の入口といった建造物です。神社を訪れる際はできるだけ鳥居から入るようにしましょう。

鳥居は神社北側にもあります。

神社南側の鳥居から参道を進むと、焼津神社の主祭神である日本武尊の像が姿を現します。

実はこの日本武尊、焼津神社だけでなく焼津という地域全体にゆかりのある人物なんです。古い書物によれば、この「焼津」という地名も日本武尊の伝説が由来になっているとか……。古代日本最大の英雄とされている日本武尊という人物は、焼津地域の人々にとっても伝説のヒーロー的な存在のようですね。

日本武尊の像の前には「さざれ石」なるものが。そう、これは日本の国歌である「君が代」の歌詞に登場するさざれ石です。

さざれ石は「細石」と書き、この細かい石が集まってできた大きな岩を指しています。君が代の歌詞にある「さざれ石の巌となりて」はこの状態を詠ったもので、「国民が団結して何かを作り出す、何かを成し遂げる」といった意味が込められているといわれています。

このさざれ石が置かれている神社は日本全国にありますので、見つけたらラッキーだと思って手を合わせておきましょう。国家にも詠われるありがたい石なので。ちなみに大きさや形状は様々です。

日本武尊の像の向かい側には手水舎があります。毎度のことですが、神社を訪れたら手水舎で心身を清めてから参拝しましょう。焼津神社の手水舎は近づくと自動で水が出るタイプです。手水舎は神社北側にもあります。

手水舎の先には、焼津出身の戦没者の英霊をお祀りしている社「焼津御霊神社」、

その隣には、学問・書道の神様である菅原道真公をお祀りしている「焼津天満宮」があります。

さらにその先には「五社神社」と「市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)社」、神社西側には「稲荷神社」と「七社神社」もあります。焼津神社境内にはたくさんの摂末社があるんですね。

摂末社は、本社(今回の場合は焼津神社)と関係の深い神社や祭神と縁故の深い神様を祀ったものですので、境内にある社にはできるだけ手を合わせるようにしましょう。

先に摂末社をご紹介してしまいましたが、まずは拝殿へ参拝ですね。南側の鳥居からまっすぐ進んだ先にあるのが焼津神社の拝殿です。

現在の拝殿は昭和19年(1944年)に建てられたものとのこと。堂々たる佇まいの中に歴史を感じます。扁額、めちゃくちゃかっこいいですね。

拝殿へ参拝を済ませたら拝殿の裏手の方へ回ってみましょう。個人的な趣味なのですが、神社へ参拝に訪れた際、拝殿、幣殿、本殿の並びを横から眺めるのが好きです。幣殿と本殿は神職の方しか立ち入ることができないまさに聖域ですからね。

ちなみに、本殿は慶長8年(1603年)に建てられたもの。400年以上もの歴史があります。建てたのは徳川家康です。

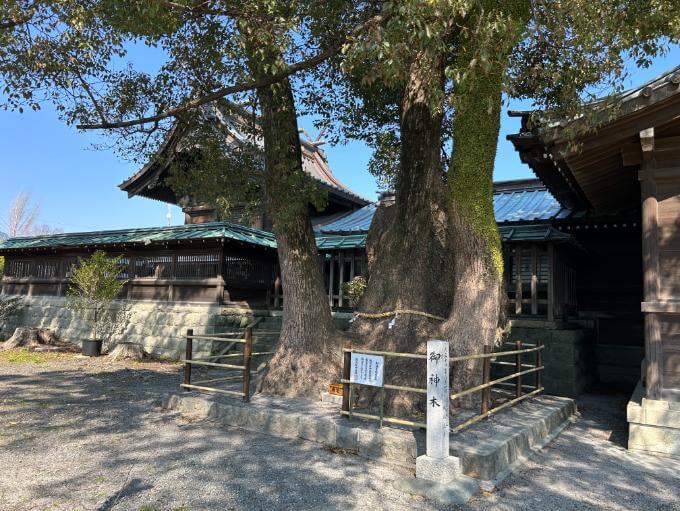

反対側に回ってみると社殿に寄り添うようなかたちで御神木が植えられています。立派なクスノキですが、ちょっとわかりにくい場所にあるためお探しの方は社殿西側へ回ってみましょう。

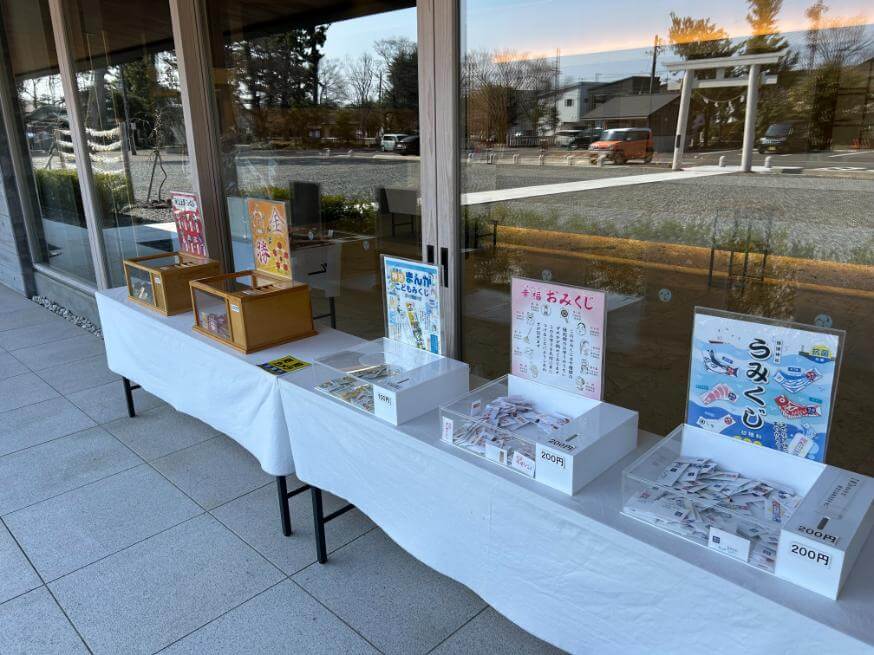

社殿の南側には大きな社務所があります。お守りや御朱印の授与、各種御祈祷の受付などを行える場所です。かなりきれいな建物なので、まだ新しいのかもしれませんね。

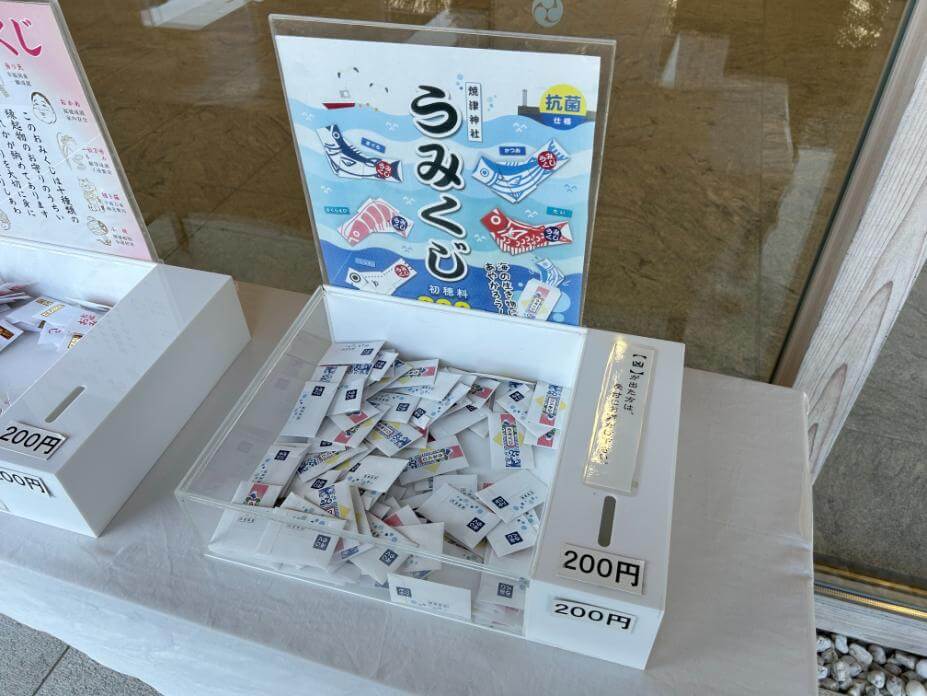

社務所の前には数種類のおみくじやおみくじ結び所が設置されています。おみくじの種類が多いと選ぶのが楽しいですよね。

どれを引こうか迷いましたが、やはり焼津は漁業の町ですからね。海、魚にちなんだおみくじ「うみくじ」を引かせていただきました。運勢の書かれたみくじ箋が魚の形になっている焼津神社らしいおみくじです。

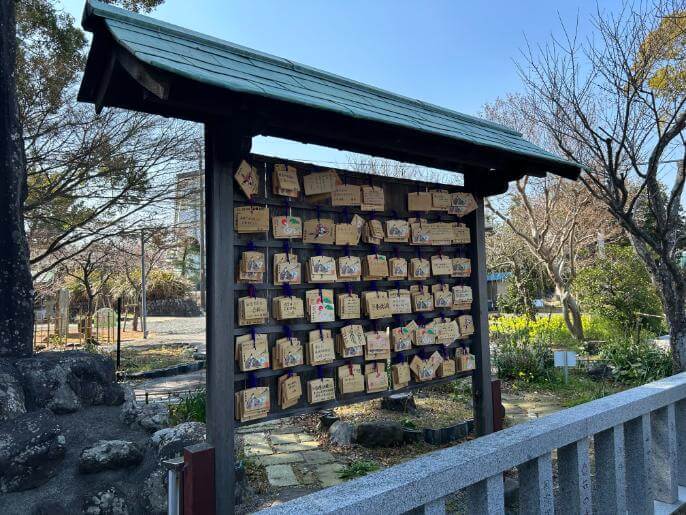

境内には絵馬掛けや日本の初代天皇とされる人物「神武天皇」の像なんかも設置されています。

拝殿へのお詣り、お守りや御朱印などの授与だけでなく、境内を隅々まで散策してみると新たな発見や思わぬ出会いがあるかもしれません。神聖な場所であることは念頭に置きつつ、境内を存分に楽しんでから帰路につくことをおすすめします。

焼津神社はこんな方におすすめ!

- ご利益を求めて参拝したい方

- 歴史や神話に興味のある方

- 落ち着いた雰囲気の神社をお探しの方

- 地元の文化や祭りを体験したい方

- パワースポット巡りが好きな方

焼津神社を訪れる上で注意したいことは?

- 祭りや行事の時期は混雑に注意

- 参拝マナーを守って

焼津神社へのアクセス

公式サイト

所在地

〒425-0026 静岡県焼津市焼津2丁目7-2

公共交通機関をご利用の方へ

| 最寄り駅 | JR焼津駅(焼津神社まで1km) |

| 最寄りバス停 | JA焼津支店(焼津神社まで徒歩3分) |

駐車場

無料(普通車約40台収容可能)

拝観料

無料

参拝可能時間・社務所受付時間

24時間参拝可能

社務所 9:00~16:45

その他ご不明な点、詳しい情報は焼津神社公式サイトにてご確認ください。

また、こちらのブログ内でご紹介させていただいた内容は記事作成時点での情報です。必ず最新情報をお確かめの上お出かけください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

こちらの記事が少しでも、皆様のお出かけ時間のお役に立てれば幸いです!